Зарядье. История жизни в шести воплощениях.

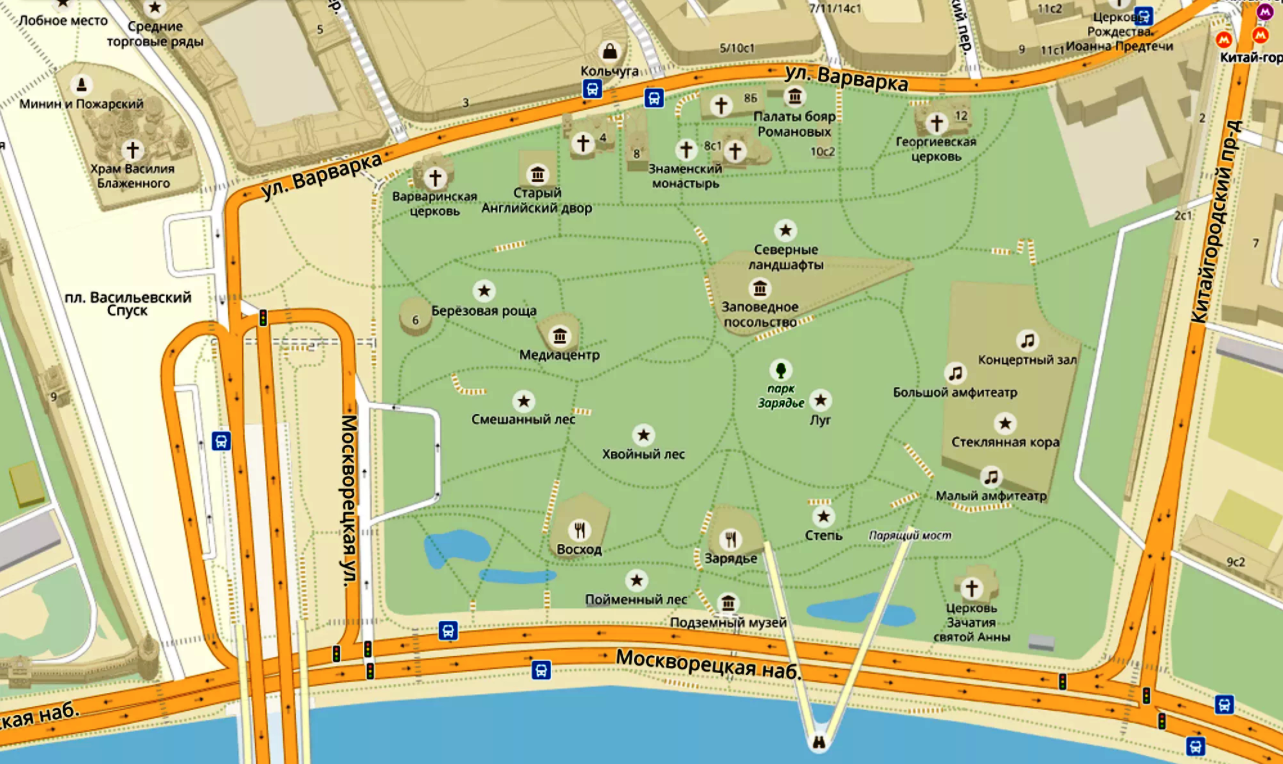

Зарядье — второй по древности, после Кремля, исторический район Москвы, расположенный между Китайгородским проездом, улицей Варваркой и Москворецкой набережной.

Сегодня исторический район Зарядье в Москве переживает очередную реинкарнацию – в 2017 году здесь открылся крупнейший в России парк «Зарядье».

Современная территория парка «Зарядье» на карте Москвы

Какова же история этой территории, сколько разных жизней прожил этот район, прежде чем стать парком, хоть и самым знаменитым и инновационным на сегодняшний день в России — попробуем рассказать в этой работе.

Воплощение первое. Великий Посад, XII—XVI века.

Первое упоминание о районе в исторических документах относится к 1365 году. По данным же археологических исследований, проводившихся в период 1948–1950 гг., первое поселение на этом месте возникло примерно в XII веке – первые археологически выявленные участки культурного слоя относятся примерно к 1130-1150 годам. Приблизительно в это время здесь уже селились мелкие ремесленники, а позднее, когда постройки горожан перестали вмещаться в пределы Кремля, и купцы, торгующие с Византией и Средиземноморьем. В то время здесь бурно развивалась речная торговля.

Изначально район назывался «подолом» (так как находился на пологом склоне Москвы-реки и лежал в низине) или «посадом» (неукрепленное поселение за пределами Кремля, как и в других древних русских городах). В дальнейшем, вплоть до середины 16 века территория носила название «Московский» или «Великий посад» — под этим названием понималась в основном территория, входившая впоследствии в Китай-город.

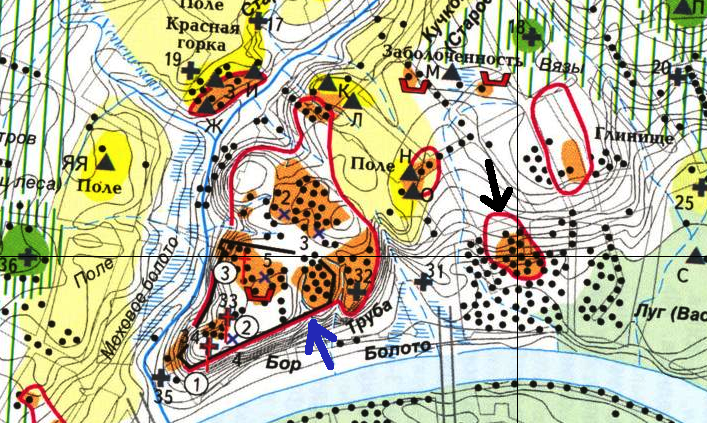

Карта археологических исследований центра Москвы на примерно 1130-1150 годы. Черная стрелка указывает на выделенную область — Московский посад (территория современной улицы Варварка). Синяя стрелка – территория Кремля тех времен. Скан оригинала карты тут.

Застроен район был в то время деревянными тесными дворами, между которыми пролегали узенькие, кривые переулочки. Частые пожары истребляли дворы «без останку», о чем прямо так и говорится в летописи датированной 1365 годом. То же было в 1390 и 1451 годах, когда посад подожгли татары, а также в 1493 и 1547 годах. С другой стороны, из-за частых ливней и близости к реке, местность была подвержена частым наводнениям и из-за постоянной сырости ее даже прозвали Болотом. Тем не менее, несмотря на не самые благоприятные условия для жизни, благодаря близости к речной пристани, местность была очень бойким местом торговли и привлекала все больше и больше народа, а район постепенно рос и развивался. Археологические раскопки на месте Великой улицы открыли последовательно сменявшиеся формы городского благоустройства: булыжную мостовую XVIII–XIX веков, деревянную XVII-го и еще ниже грунтовую дорогу шириной всего 4 м, по обе стороны которой стояли плетни из стволов молодых берез.

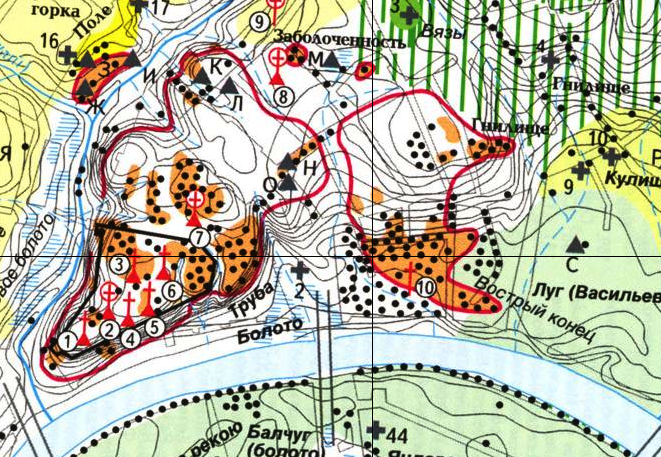

Карта археологических исследований центра Москвы на примерно 1275-1325 годы. Скан оригинала карты тут.

Нынешнему Кремлю в те времена предшествовал деревянный, главными воротами для которого были Константино-Еленинские и выходили на Красную площадь. Из этих ворот выходила улица Великая (впоследствии — Мокринский переулок), ведущая к пристани, находившейся ниже по течению, ближе к устью Яузы, из этих же ворот шла Варварка (или Варьская) — северная граница района и начало дороги из Москвы во Владимир. Великая улица оканчивалась в XV веке «Вострым концом». Здесь с того времени стоит каменная церковь Зачатия Анны в Углу — одна из древнейших в Москве.

Церковь Николы Мокрого (Водопойца) на Великой улице упоминается в летописях в 1468 и 1547 годах. Святой, изображавшийся с мокрыми волосами, оберегал путешествующих по воде. Средневековое киевское предание рассказывает о родителях, задремавших в лодке и уронивших младенца за борт в Днепр. У иконы Николы в Софийском соборе ребенок был найден мокрым, но живым. Никола Мокрый обозначал еще и место, заливаемое в весеннее половодье. По границе речного разлива и шла Великая улица, ведущая в Кремль. Храм обозначал и место пристани, и сухой берег.

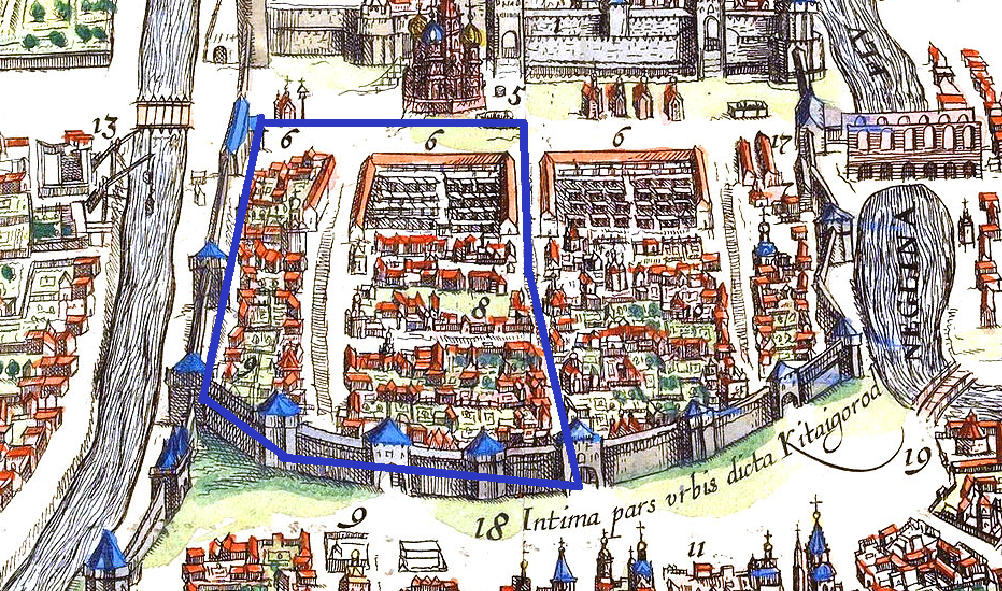

Датированных тем временем карт, к сожалению, не сохранилось (только археологические реконструкции районов наших современников), но примерное представление может дать отлично сохранившееся схематическое изображение Москвы на Сигизмундовом плане от 1610 года.

О повседневной жизни средневековой Москвы и ее жителях известно немного. Город был деревянным и постоянно горел. Черные прослойки в толще культурного слоя, еле заметные или толстые, легко соотносятся с записями летописцев, обязательно сообщавших о пожарах.

Самое первое, упоминаемое в документах, население Зарядья носило звучные фамилии. В одной из усадеб Зарядья, погибшей в пожаре 1468 года, была найдена костяная печать, на которой вокруг фигуры человека с копьем читается надпись «печать Ивана Коровы». Хозяином печати оказался Иван Юрьевич Патрикеев, князь, боярин, наместник московский, ходивший во главе войск на Новгород и Казань, зарядский житель. Соседями Ивана Коровы были бояре Романовы, родословие которых начинается с Андрея Кобылы и его сына Федора Кошки.

И в дальнейшем, Каменная церковь Варвары, давшая имя улице, была выстроена итальянцем Алевизом по заказу купцов Василия Бобра, Федора Вепря и Юшки Урвихвоста. Юшка был известен так же, как Иван Дмитриевич Бобрищев, достигший должности постельничего и выстроивший на той же Варварке в 1555 году белокаменные палаты, отданные Иваном Грозным английским купцам.

Фрагмент Сигизмундова плана Москвы. 1610 год. Скан очень детального оригинала здесь и здесь.

Воплощение второе. Расцвет Зарядья, XVI — XVIII века.

Новое название «Зарядье» район получил в середине XVI века, по причине того, что находился относительно Константино-Еленинских ворот Кремля за несколькими рядами торговых лавок, которые тянулись от Москвы-реки до Варварки вдоль Москворецкой улицы. Благодаря удобному расположению между Кремлём и пристанью на Москве-реке, Зарядье являлось оживлённым торговым центром Москвы и являло собой довольно престижный район, который в то время был заселён ремесленниками, приказчиками, русскими и иностранными купцами.

В 1538-м году была достроена каменная Китайгородская стена. Крепость строилась по итальянским образцам итальянским зодчим Пьетро Францизском (Франческо) Анибале, или Петроком Малым, как называли его на Руси, и дожила почти без утрат до 30-х годов XX века. Каменную стену вокруг посада собирался возводить еще Василий III после набега Махмет-Гирея в 1521 году, но строительство началось только в 1534-м при регентстве Елены Глинской. В 1535 году «майя в 16 день князь Великий Иван Васильевич всея Руси и его Мати Елена повелели град камен ставити Китай». Елена и малолетний Иван Грозный участвовали в закладке. По линии будущих стен шел крестный ход во главе с митрополитом Даниилом, а вслед за ним строители укладывали первые камни.

Китайгородская стена отделила район от реки и стала границей с юга и востока на несколько последующих веков. Выход к реке мог теперь осуществляться только через Водяные ворота, напротив бывшего Москворецкого моста, и Космодемьянские — в квадратной башне внизу Китайгородского проезда.

Картина Васнецова А. «Спасские (Водяные) ворота Китай-города в XVII в.»

Космодемьянская башня с уже заложенными воротами. Фото сделано ранее 1914 года.

Торговая связь с рекой у населения Зарядья в то время уже начинает значительно ослабевать, улица Великая к тому времени также утрачивает своё значение и главной торговой артерией города становится Варварка. Улицу начали активно застраивать, были возведены каменные церкви, монастырские подворья, палаты и усадьбы богатых купцов и бояр. Учитывая, что молодой Иван Грозный был очень заинтересован в налаживании торговых отношений с Европой, в связи с чем англичане получили право беспошлинной торговли во всех российских городах, на улице Варварка в 1555 году появился Мытный двор, а также комплекс старого Денежного двора, в который входило и, уже упоминавшееся выше, одно из старейших каменных гражданских зданий Москвы — Английский двор.

Картина «Английское подворье в XVII веке» из музея «Старый английский двор»

Зарядье принимало самое живое участие во всех народных волнениях XVII века. Среди его забитых нуждой ремесленников и мелких приказных всегда царило недовольство. Поэтому в Зарядье находили себе приют укрывавшиеся от правительства и преследуемые им люди. При подавлении «бунтов» участники их первым делом прятались в Зарядье, где были такие места, в которых правительство никогда никого не могло найти.Мытный двор (городская таможня, в которой взимался таможенный сбор — «мыт», со всякой пригоняемой в Москву «животины»: коров, овец, свиней и даже с кур и гусей) располагался на углу Мокринского переулка и Москворецкой улицы. Тут же на «животинной площадке» скот и продавался. Кроме того, здесь продавались также мясо, куры, колеса, сани, зола, лыко и пр. От помета животных как на Мытном дворе, так и вокруг него была «великая нечистота», а воздух был заражен смрадом. Рядом находились Хлебный, Калачный, Масляный, Соляной, Селедный и другие ряды. На противоположной стороне Зарядья, в Кривом переулке, стояла царская тюрьма, а посреди, между Псковским и Зарядьевским переулками, — Знаменский монастырь, возле которого находился «Осадный патриарший двор».

В начале XVIII века два важных события сказались на жизни Зарядья: первое — перевод столицы в Петербург, лишивший подьячих и прочих мелких служащих царского двора должностей, и превративший Зарядье всецело в мир ремесленников и торговцев, и второе — окружение Петром I Китай-города земляными бастионами и рвом, которые на целое столетие закрыли стоки в реку, вследствие чего вся грязь и нечистоты с Варварки стекали в Зарядье и превращали его в буквальном смысле слова в непроходимую трясину.

Антисанитария, соединенная с переуплотнением жилищ, сделала Зарядье в XVIII веке очагом эпидемий. Чума 1771 года нашла себе здесь обильную жатву. В 1796–1800 годах вдоль Китайгородской стены у Москвы-реки устроили набережную, для чего берег реки значительно подсыпали, и стены Китай-города оказались наполовину засыпанными. В 1782 году в стене Китай-города, шедшей вдоль Москвы-реки, напротив Псковского переулка были сделаны Проломные ворота, в результате чего Зарядье вновь получило выход на Москворецкую набережную и к реке. Таким Зарядье просуществовало вплоть до пожара 1812 года.

Проломные ворота в Китайгородской стене

Воплощение третье. Жизнь после пожара 1812 года.

Указами Петра I 1704 года и Екатерины II 1775 года в Китай-городе и непосредственно в Зарядье запрещено было строить деревянные дома. Поэтому, когда в пожар 1812 года район полностью выгорел, старые мелкие собственники не могли построить каменных домов и почти поголовно продали свои дворы. Их скупили крупные московские домовладельцы и застроили Зарядье двух- и трехэтажными каменными домами. Нижние этажи были отведены главным образом под лавки и склады, а верхние — под мелкие квартиры и мастерские, сдававшиеся ремесленникам за весьма высокую цену. Ремесленники ценили здесь не столько удобства квартир, сколько близость свою к «рядам» — месту, где они сбывали свои изделия, так как при отсутствии в прежней Москве дешевых средств передвижения они не могли жить на окраинах.

Пожар 1812 года радикально изменил не только внешний облик Зарядья, но и его социальную среду. Новые жильцы уже были людьми попроще — это были мастеровые люди, грузчики, работавшие на пристани, купцы, приказчики, трактирщики. «Несмотря на то, что владельцами домов были известные богачи, — писал краевед Петр Сытин, — сами они не жили в этих домах, которые были построены специально для сдачи мелкому ремесленнику или служащему люду». Чтобы увеличить площадь квартир, домовладельцы делали во дворах перед окнами вторых этажей галереи, затемнявшие в квартирах свет, на которых ремесленники и работали большую часть года.

Писатель И. А. Белоусов, выросший в Зарядье, дает интересную картину его в 1870-х годах: «Вся эта местность была заселена мастеровым людом; тут были портные, сапожники, картузники, токари, колодочники, шапочники, скорняки, кошелевщики, пуговичники, печатники (печатавшие сусальным золотом на тульях шапок и картузов фирмы заведений). Некоторые переулки представляли собой, в буквальном смысле, базары, ничем не отличавшиеся от базаров захолустных местечек на юге — в «черте оседлости».

Вид на Зарядье со стороны Замоскворечья. 1884 год

К концу XIX века Зарядье стали заселять еврейские торговцы и ремесленники. К слову, находившееся здесь Глебовское подворье до середины XIX века было единственным местом в Москве, где им разрешалось останавливаться. В принципе, Москва долгое время была запретным для евреев городом. Лишь в 1826 году московский генерал-губернатор князь Голицын разрешил купцам из Шклова и Орши приезжать в Москву на ограниченное время и останавливаться в указанном месте. На территории Зарядья, в Знаменском переулке, находился двухэтажный дом, принадлежавший действительному статскому советнику Глебову, получивший по имени хозяина название — Глебовское подворье. Владелец, ослепший в конце жизни, завещал свою недвижимость городской управе, указав непременное условие: все доходы по использованию подворья должны передаваться на содержание глазной больницы. Двухэтажный дом с длинным холодным коридором по указанию генерал-губернатора князя Голицына был определен для приезжих еврейских купцов, которые должны были останавливаться только в этом месте. Было выпущено и предписание, чтобы «приезжающие в Москву евреи в публичных местах и на улицах не показывались в непозволительной одежде». В Зарядье, и без того тесном, это была точка наибольшей концентрации людских масс. Двести еврейских семей одновременно могли находиться на подворье.

Но с 1856 года приезжим евреям было разрешено селиться в Москве повсеместно. Во второй половине XIX века в Зарядье были построены уже две синагоги.

Первая в Москве синагога

«Стоит только спуститься по одной из лестниц, идущих от Варварки, вниз по направлению к той стене Китай-города, которая примыкает к Москве-реке. Из кварталов европейского типа вы сразу попадаете в трущобный мир старой Москвы. Тут все характерно: и грязные кривые переулки, и двухэтажные, с обсыпавшейся штукатуркой, жалкого типа домишки, сплошь облепленные примитивными вывесками», — вот так красочно описывал местный колорит тех лет московский путеводитель, изданный в начале XX века.

Таким образом, Зарядье постепенно превратилось в суровое, но колоритное еврейское гетто — обитель страшной тесноты и нужды. Впрочем, в 1891 году, когда генерал-губернатором столицы стал князь Сергей Александрович Романов, из Москвы были принудительно выселены около 30 тысяч еврейских семейств, а в Зарядье начали заселяться также персы и армяне.

На рубеже XIX и XX веков все описания сравнивают Зарядье с восточным базаром. Через много столетий после исчезновения и пристани, и Великой улицы Зарядье продолжало выглядеть как район рядом с оживленным портом, хотя фактически сделалось гетто, замкнутым в самом себе, отгороженным от внешнего мира крепостной стеной и перепадами высот. Граница между миром «верхнего» Китай-города с деклассированным Зарядьем легко опознается по подпорной стене Варварки, ставшей для Зарядья фактически четвертой стеной. В исчезнувшие зарядские переулки надо было спускаться по лестницам.

В «Путеводителе по Москве» 1915 года Зарядье характеризовалось как «задний двор богатого Китай-города», и оно действительно было таковым.

Воплощение четвертое. Несбывшееся переустройство.

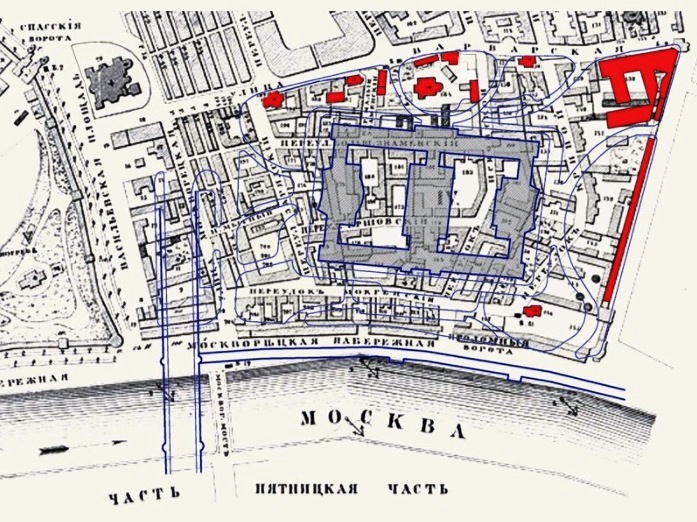

План улиц Зарядья до реконструкции

С 20-х годов ХХ века советское правительство вынашивало планы по переустройству Зарядья. Однако к реальным действиям приступили лишь в 30-е годы, когда начался снос Нижних торговых рядов, а следом Китайгородской стены и башен.

Над проектом реконструкции территории Зарядья трудился даже легендарный академик архитектуры Алексей Щусев. Впрочем, другие архитекторы наперебой предлагали свое видение реконструкции района. Однако из-за поднятия уровня грунтовых вод и подтопления нижней части местности было решено полностью снести местные постройки.

Согласно одобренному в 1935 году Сталиным генеральному плану реконструкции Москвы Зарядье должно было стать ареной для воплощения самых смелых и масштабных архитектурных идей. Так, здесь предполагалось строительство высотного здания Наркомтяжпрома на 4 тысячи кабинетов. Позднее решили строить второй Дом Совнаркома по проекту архитекторов братьев Весниных. Но эти планы развеяла Великая Отечественная война.

Зарядье и Китайгородская стена с наложением плана Гостиницы Россия

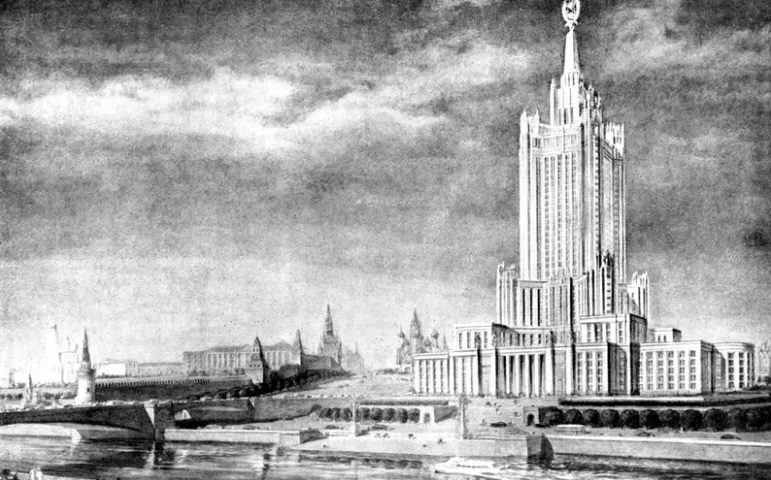

После ее окончания, в 1947 году Совет министров СССР принял постановление «О строительстве в Москве многоэтажных зданий». В этом же году были заложены первые камни в строительство восьми высотных зданий в честь 800-летнего юбилея Москвы. Так вот, восьмая высотка должна была стоять именно на месте Зарядья, практически напротив Дворца Советов, который хотели в то же время возвести по другую сторону Кремля на месте храма Христа Спасителя.

Согласно проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина зарядьевская высотка имела высоту 275 метров (32-этажа), ее венчал золоченый многогранный шпиль. К 1953 году был возведен огромный стилобат и 14 этажей «восьмой сестры». Высотное здание в Зарядье, строившееся для Министерства госбезопасности, имело все шансы стать высочайшим зданием Москвы, ведь строительство Дворца Советов на месте храма Христа Спасителя к тому моменту было уже заморожено. Параллельно доламывали остатки других строений Зарядья. Однако после смерти Сталина строительство высотки «заморозили». Каркас здания, который достиг к 1953 году высоты 15-го этажа, в 1955-м было решено разобрать. Металлический каркас из Зарядья был повторно использован при строительстве стадиона в Лужниках.

Внешний вид проекта восьмой (так и не построенной) сталинской высотки

Воплощение пятое. Гостиница Россия.

Десять лет Зарядье представляло собой заброшенную стройплощадку — так же, как в начале XXI века. История в этом месте любит ходить по кругу. В 1958 году группой архитекторов было предложено отказаться от строительства и разбить парк.

И все же через десять лет Чечулин вернулся в Зарядье чтобы на фундаментах непостроенной высотки возвести гостиницу «Россия». Одобрение правительства было получено в 1960 году, и через 4 года работа закипела. Сначала предстояло разобрать заржавевший каркас высотки. А ее стилобат стал основой для строительства гостиницы на 3182 номера и 5300 человек.

Строительство Гостиницы Россия в 1964 году

К услугам гостей «России» был крупнейший в стране Центральный концертный зал и роскошный двухзальный кинотеатр «Зарядье». Гостиничный комплекс, кроме этого, включал в себя три ресторана, несколько кафе, баров и буфетов, бани с бассейном, прачечные, телефонную станцию, магазины и много других помещений. 1 января 1967 года здание сдали в эксплуатацию — по окончании строительства она была включена в книгу рекордов Гиннеса как самый большой отель в Европе.

Вид на Гостиницу Россия 1971 год

Однако черным дымом затянуло светлую историю «России» 25 февраля 1977 года, когда здесь вспыхнул крупнейший в СССР пожар. Одновременно загорелись 5, 11 и 12 этажи. Люди, которые находились выше 12 этажа, оказались в ловушке. Все пожарные силы Москвы бросили на ликвидацию пожара. В процессе тушения пожарные, подъемники которых доходили лишь до 7 этажа, связали легкие штурмовые лестницы и протянули их до 22 этажа. Благодаря этому было спасено 1000 человек. Всего в пожаре погибло 42 человека и 52 получили травмы.

Гостиницу восстановили, но после пожара она уже утратила ореол былого величия и постепенно устаревала. В ноябре 2004 года состоялся первый конкурс, посвященный площадке в Зарядье. На тот момент гостиница «Россия» еще была полна постояльцами. Реконструкция, заявленная в конкурсе, традиционно обернулась сносом. Через год гостиницу закрыли. Полтора года ушло на разборку корпусов гигантского комплекса. Концертный зал «Россия» простоял еще три года, будто снова исполняя роль старого Зарядья, стоявшего десятилетия в руинах, ожидая, когда же придет строитель.

Воплощение текущее. Парк «Зарядье».

Вплоть примерно до 2012 года судьба района была туманна. Предлагался целый калейдоскоп идей по застройке района и только в январе 2012 года в ходе встречи президента Владимира Путина с нынешним мэром Москвы Сергеем Собяниным было решено разбить на территории Зарядья одноименный парк с развлекательным центром.

Построен парк в 2014—2017 годы по проекту консорциума во главе с нью-йоркским архитектурным бюро Diller Scofidio + Renfro c ландшафтными архитекторами Hargreaves Associates, также из Нью-Йорка, и московскими урбанистами Citymakers, выигравшими в 2013 году международный конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции территории.

Торжественное открытие парка состоялось 9 сентября 2017 года в День города — 870-летия Москвы.

Победивший проект предусматривает организацию пространства по принципам природного урбанизма (wild urbanism), согласно которым природная и городская среда соседствуют друг с другом, образуя новый тип общественного пространства. В парке воссозданы четыре ландшафтные зоны России: тундра, степь, лес и болото, которые спускаются террасами с верхнего уровня участка к его нижней части, с северо-востока на юго-запад, пересекаются и наслаиваются друг на друга. На территории парка высажено 752 дерева и 7 тысяч кустарников, всего же здесь представлено 120 видов растений.Важным элементом проекта является то, что маршруты не предписаны, и посетители могут перемещаться по парку, как пожелают. В разных частях парка создан искусственный микроклимат — с помощью регуляции температуры, управления ветром, имитации естественного света. Парк должен стать зоной, соединяющей пешеходную часть Китай-города с территорией Кремля.

Помимо организации четырёх природных зон, инновационный проект включает в себя строительство филармонии — самого крупного объекта парка и гостиничного комплекса, который будет возведён на месте гостиницы «Россия». Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на Московском урбанистическом форуме сообщил, что в каждом номере этого пятизвёздочного отеля будет живое дерево. По его словам, отель будет «выставкой особенных деревьев разных пород, которые растут на территории страны».

Парк «Зарядье» в 2017 году

Из уцелевших исторических памятников сейчас на территории парка располагается девять храмов, имеющих статус памятников федерального значения. Реставрационные работы прошли в церкви Варвары, в комплексе бывшего Знаменского монастыря, в музее «Старый Английский двор» (филиал Музея Москвы), Палатах бояр Романовых (филиал Государственного Исторического музея), церкви Святой Троицы в Никитниках, храмах блаженного Максима и Георгия Победоносца. Отреставрирована была также церковь Зачатия Анны на Углу. Исторический облик планируется вернуть старинному храму Рождества Иоанна Предтечи. Активные реставрационные работы были проведены на улице Варварка, а также у набережной Москвы-реки.

Такова в кратком изложении история этого района.